2023年7月。5月に受験したファイナンシャルプランナー3級の合格をいただきました。

取ろう取ろうと思ってなかなか勉強を進められませんでしたが、今年は一念発起して勉強に励み何とか一発合格をすることができました。

限られた時間の中、通信やスクールを利用せずに独学で勉強しFP3級合格するまでに実践したことと試験当日のレポートをご紹介します。

「ファイナンシャルプランナーの資格に興味あるけれど、独学で取れるのだろうか?」

「働きながら勉強するのは大変!効率よく勉強するにはどうしたらいいのだろうか?」

「できるだけお金をかけずに資格を取りたい!」

というか方の力に慣れれば幸いです。

通信やスクールを利用せずに独学でFP3級に合格するまでに実践したことは主に以下の3点です。

①テキストの熟読

②講義動画の視聴

③過去問の演習

どのような書籍やアプリを使用したかを詳細に解説します。

①テキストの熟読

FP3級試験には公式のテキストブックや参考書があります。

テキストを熟読し、試験範囲についての理解を深めました。

テキストには、重要なポイントや公式の定義、計算方法がしっかり載っています。

「どのテキストを使えばよいか?」悩まれる方が多いでしょう。

個人的にはどのテキストも内容に大きな差はないと思います。

テキストの構成やカラーかモノクロか漫画風かなど好みの問題です。

自分にとって前向きに進められるものならば、どのテキストでもよいと思います。

ぜひ書店で実際に手を取ってお確かめ下さい。

テキストの中には実践的な例題や演習問題も含まれています。これらの問題を解きながら、テキストの熟読を通じて、インプットとアウトプットをサイクルしながら試験範囲を幅広くカバーすることができました。

1週目からわからない言葉が出てきても、とにかく読み進める。

先ずはFPで学ぶ全体像を頭に入れていきます。

そして2週目以降は、繰り返し読みながら、少しずつ知識を固めていきます。

知識・理解力をテキストを通じて力を付けていきます。

| 2022-2023年版 スッキリとける過去+予想問題 FP技能士3級 [ TAC株式会社(FP講座) ] 価格:1,540円(税込、送料無料) (2023/7/13時点) |

②講義動画視聴

YouTubeにはFP3級試験に関連する講義動画が多く存在します。その中でも最もオススメできるチャンネルがあります。

ご存じの方も多いかもしれません。

『ほんださん@東大式FPチャンネル』

この動画の『爆速講義』を2周+自分の弱点分野を視聴しました。

講義動画では試験範囲の重要なトピックや解説が詳しく説明されているため、独学の初学者の学習で大変重宝します。

また講義動画を視聴する際には、メモを取りながら注意深く聴くことを心掛けました。

私は別のテキストを使っていたため、紹介されたものを使用していません。

ですがテキストの内容に差はほとんどありません。(構成や解説の仕方や絵や図などの違いはあります。)

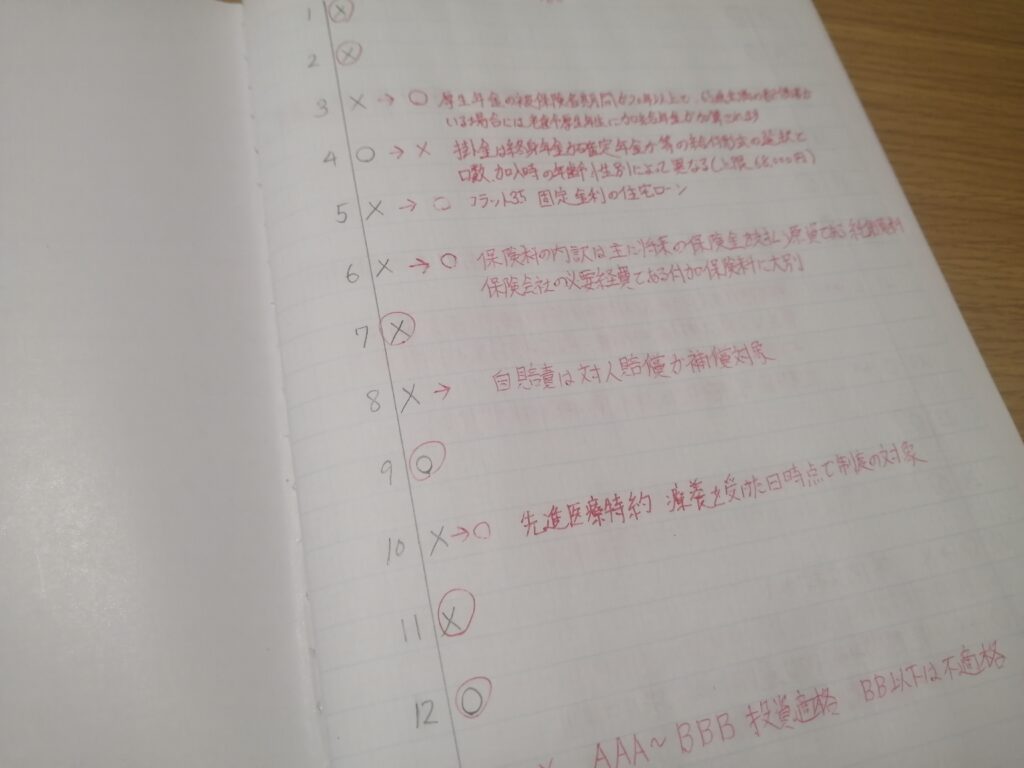

自分の使用するテキストにないほんだ氏のわかりやすい覚え方やワンポイントアドバイスをメモ書きしていました。

そのメモ書きが試験直前の最後の確認でも十分活用できました。

| FP3級 合格のトリセツ 速習テキスト 2023-24年版 (FP合格のトリセツシリーズ) [ 東京リーガルマインド LEC FP試験対策研究会 ] 価格:1,760円(税込、送料無料) (2023/7/13時点) |

③過去問の演習

FP3級試験に合格するためには、過去の試験問題を解くことが重要です。

過去問を解くことで、試験の形式や出題傾向を理解し、自分の理解度や解答の正確性を確認することができます。

この過去問演習は自分の苦手分野がどこのなのかを明らかにしてくれます。

私自身、過去問をやる前から「不動産分野は何となく苦手だなぁ」と思いながら、いざやってみるとコテンパにやられました。

FP3級は学科試験でも実技試験でも、60%以上の点を獲得できれば合格です。

苦手分野だからといって捨てるわけにはいきません。

過去問集は公式のウェブサイトや書店で入手できますが、私はGoogleのアプリにある無料のファイナンシャルプランナー3級過去問題集をインストールしました。

アプリでの過去問演習時以下のことを実践しました。

・解く時はノートに答えを書く

・全て解いたら、答え合わせ

・全ての問題の解説を読む

・間違えた問題の解説を赤ペンでノートに書き写す

あまり、年度が古いのをしてしまうと改正の関係で数字などが現在と異なる場合もあるため注意が必要です。

私が使用していたアプリです!

ぜひ御参考下さい!

※Googleアプリ

「3級FP過去問解説集」をチェック!

最新の過去問はもちろん、解説もしっかり書いてあるため大変便利。

アプリにある年分の過去問を全て解きました。

どのような学習スケジュールを組んだか?

申込をした2月から5月試験当日まで3ヶ月間。

毎日コツコツ1時間の学習!

それが一番理想ですが、実際はできていません。

休みの日に学習が集中してしまいました。

私は①テキストの熟読と②講義同額視聴を並行して進めました。

テキストをただ読み進めるだけでは、やや退屈。

しかも自分が理解できない分野が来ると益々モチベーションが下がります。

動画視聴は本当に効果がありました。

講義に参加している・教えてもらっている感もあり、効率よくテキストを進めることができました。

ただ、試験1ヶ月前の5月からは毎日過去問の演習を実施。

1日1回分。多いときは1日3回分。

時間は計っていません。

はじめは計ってやりましたが、普通に解けば時間がかなり余るからです。

じっくり考えるよりも先ずは圧倒的に足りない知識を補うために解説をしっかり読み込むことや多くの問題に触れることが重要と思ったからです。

同時に休日はほんださんの爆速講義動画をもう1周視聴し続けました。

試験前日は弱点分野の動画と一番最近の過去問を一回解きできる限りの準備を整えました。

当日の朝

当日の朝は時間がありません。

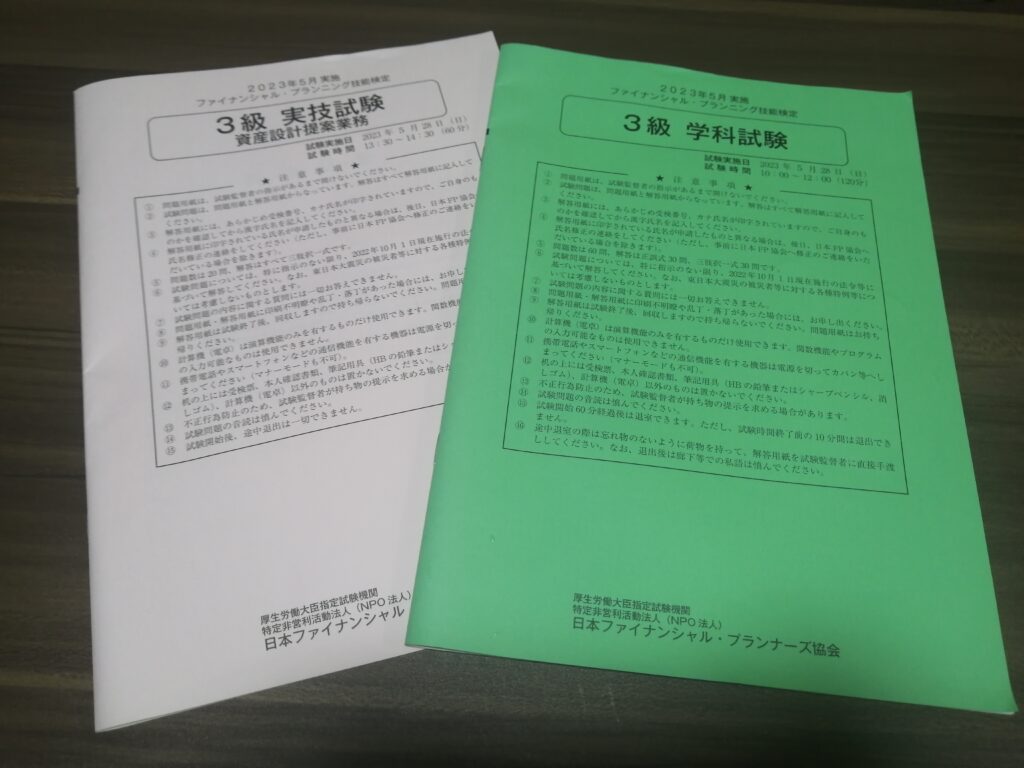

学科試験の試験時間は10:00~12:00

集合時間は9:40です。試験開始時間30分前より入室ができます。

開場の30分前くらいには人が集まっており、各々がテキストを開いて最後の追い込みをしていました。

今回、試験会場は名古屋女子大学南8号館。

市営地下鉄桜通線「瑞穂区役所駅」2番出口から徒歩5分。

近隣にコインパーキングはありましたが、数は少なく満車状態でした。受験票の備考欄に【注意事項】に車・バイク・自転車等の会場及び近隣への乗入れは厳禁と表記されています。

実際にほとんどの人は地下鉄を利用していました。

当日、駐車トラブルなどを避けるためにも地下鉄を利用した方が得策だと思います。

どんな人が受けていたの?

高校生から年配の方まで、老若男女問わず幅広い層が受験会場。

「みんな自分の敵!」というよりも「同じ目標を持った同志」のようにも感じます。

自分よりも年齢の上の方が資格取得を目指しているのですから、尊敬と同時に自分も頑張ろうという気持ちにもなります。

途中退室はできるのか?

学科試験は途中退室が可能です。

途中退室は、試験開始の60分後から試験終了の10分前までの時間は認められています。ただし退室は各会場の試験監督の指示に従いましょう。

※3級実技試験は、試験時間が60分のため途中退室は一切できません。

もちろん制限時間を十分に使っても構いません。他の人がいくら早く終わり途中退室しても一切気にする必要がありません。

私は時間を十分に使って見直しを徹底して行いました。

特に読解力の問題。問題文や選択肢の見落としは最も避けなければいけません。

どの試験にも共通しますが、ミスを減らすことが合格する秘訣です。

実技試験までの過ごし方は?

学科試験を途中退室以降は実技試験までは自由です。

昼食を食べに行ったり、お昼ごはんを近隣のお店で買いに行ったり、会場の休憩スペースで実技試験に向けての勉強をしたりと様々です。

・昼食を食べに行くのはオススメしません

ランチタイムの時間帯は大変混雑します。またお店を探している時間がもったいないです。実技試験に間に合わないことを避けるため、飲食店での食事はオススメしません。

・昼食を買いに行くなら、あらかじめリサーチ

現地で昼食を買うなら、事前にコンビニエンスストアやスーパーを見つけておくとよいでしょう。

今回会場であった名古屋女子大学南8号館の近くにヤマナカ瑞穂店があります。

・会場の休憩スペースがあっても、早い者勝ち

各地域の会場に椅子や机のある休憩スペースがあるかは各会場を調べるとわかると思います。

名古屋女子大学南8号館は施設内の各フロアにいくつかカフェスペースがありました。

とはいえ、数はあまり多くありません。

ほとんどが試験前の勉強で使用されています。

※学科試験が終了し、会場の準備が出来次第休憩・食事場所として開場されます。

自分が試験を受けた座席に座って、軽食や実技試験前の最後の確認などをすることが出来ます。

まとめ

FP3級の学習から当日までの様子を簡単にまとめました。

FP3級は満点を取るつもりのモチベーションで挑みました。(実際には80%ですが。)

実は初めて過去問演習をした時は、学科実技共に約60%の正答率。過去問を続ければ、正答率が上がるかと思えば変わらない正答率。

本当にこんなんで大丈夫なのか?と不安を感じながらそれでも過去問をコツコツと解いては解説をじっくり読み込むを繰り返しました。

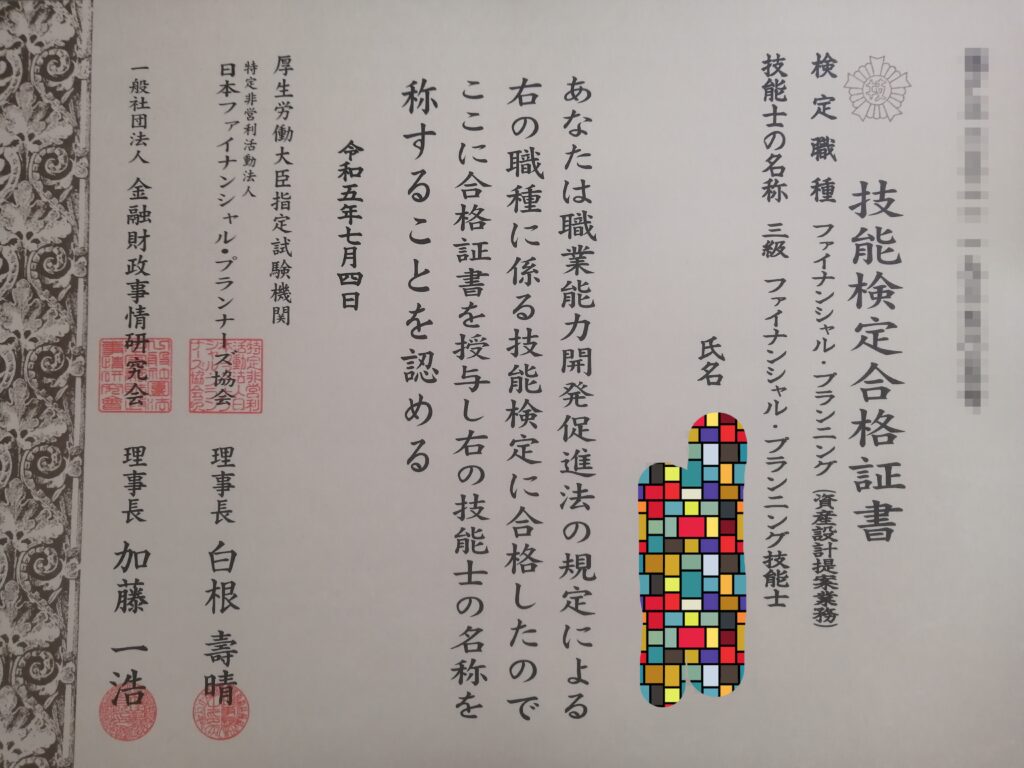

合格発表はWEBから確認も出来ましたが、自身が持てず郵送物の確認待ちをしました。

結果は合格。

大人になって、こういった賞状を貰ったり、合格の文字を頂いたりする機会はあまり多くありません。

成果が出た時の喜びは、少し童心に帰ったような気もしました。

FPの勉強はマネーリテラシーの向上や今後生きていく上で必要な知識を得るために勉強する方もいらっしゃると思います。

ですが、資格勉強するからにはやはり資格を取るという目的を忘れてはいけません。

資格を取るために効率よく学習することが大切です。

是非FP3級資格を目指す方の参考になればと思います。

今後は更なる上の級を目指して私自身も学習していきます。

一緒に資格取得を目指していきましょう。